- 【新闻中心】

- 国画名家王文芳山水画展在我馆举办 2023-01-09 16:50:12

王文芳(1938-2020)

王文芳(1938-2020)

王文芳先生六十年代毕业于中央美术学院,受业于叶浅予、蒋兆和、李可染、宗其香等大师,在扎实的传统的功力基础上,又广泛地吸收现代艺术的营养,在几十年的创作实践中形成了独特的个人风格,大西北的风光表现得开阔雄奇,南国秀色表现得淋漓尽致。

人民美术出版社出版《中国近现代名家画集·王文芳》

人民美术出版社出版《中国近现代名家画集·王文芳》

一九八八年,在中国美术馆举办“王文芳山水画展”,好评如潮。一九九八年六十岁,在中国美术馆举办了第二次个人画展,同年在《美术》杂志上著文发表了自己的“山水画宣言”,根据自己四十年的创作体悟,从理论的高度上进行了总结,提出了“山水三美”——意境美、构图美、笔墨美。

作品《风雨锻筋骨》入选百年中国画展

作品《风雨锻筋骨》入选百年中国画展

在王文芳先生的画作中有“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄奇博大,有“秦时明月汉时关,万里长征人未还”的苍凉悲壮,有青藏高原上摄人魂魄的宗教气氛,有歌颂有鞭挞,有内涵有构思。在当今画坛独树一帜。

王文芳《初踏征途》(中国美术馆藏)

王文芳《初踏征途》(中国美术馆藏)

基本功在学更在悟

我馆展览作品·王文芳《苍山不尽》

我馆展览作品·王文芳《苍山不尽》

不知有人统计过没有,从艺术院校毕业的学子有多少搞不了创作的,甚至有人画了一辈子也没有迈进这道门坎,事情就是很残酷的。

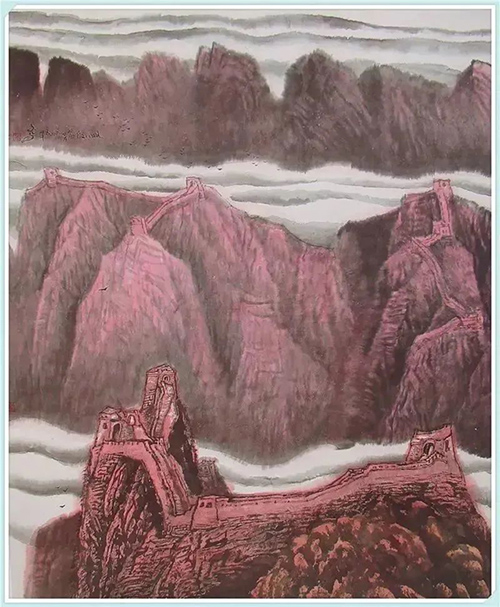

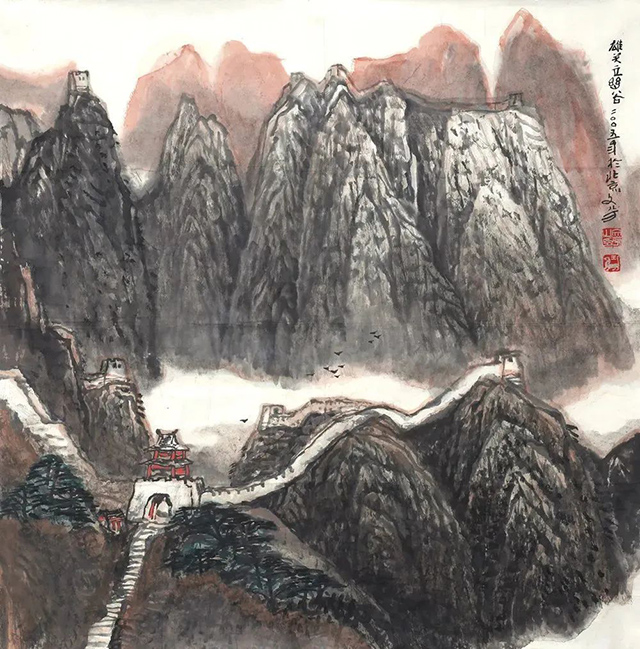

我馆展览作品·王文芳《雄关》

我馆展览作品·王文芳《雄关》

除了如何深入生活,如何加强文化修养,如何锻炼艺术想象力,如何加强人格修养等所谓“画外’’功夫这一基本功外,还有一个技巧的基本功,即艺术处理、艺术手段、艺术规律的基本功,这个是更为重要的基本功。

我馆展览作品·王文芳《三江侗乡》

我馆展览作品·王文芳《三江侗乡》

比如最简单的例子:山水画讲“石分三面,树有四周”,要表现出体积感,这是山水画的当家本领,但是从创作的角度来要求,可能并不要求每石必“三面”都凸显出来,有的更立体、有的更放松,甚至平面化。画给人看的是一种感觉、感受和感情,而绝不是山头的堆砌、技术的罗列,应该把技术也变成表现这些感受感情的有生命的技术。

眼高才能手高

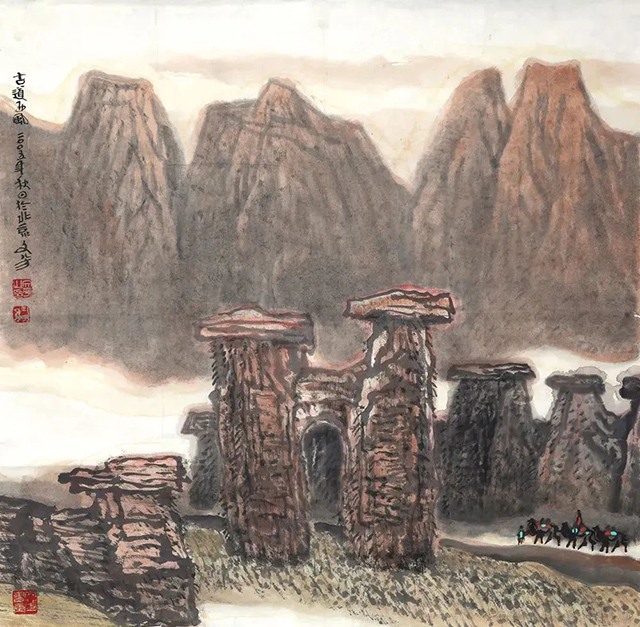

我馆展览作品·王文芳《古道西风》

我馆展览作品·王文芳《古道西风》

从来都是批评眼高手低,但这是正常规律,我们就需要培养“眼高”。眼高绝不是狂妄,否定一切,谁也不行老子第一。各家各派各有长短,要认真、客观地分析,才能学到真谛。比如有人以为“画黑”了就是黄宾虹、李可染,岂不知黑的透明、黑的丰富、黑的润泽,才能黑出学问、黑出个性、黑出光采。

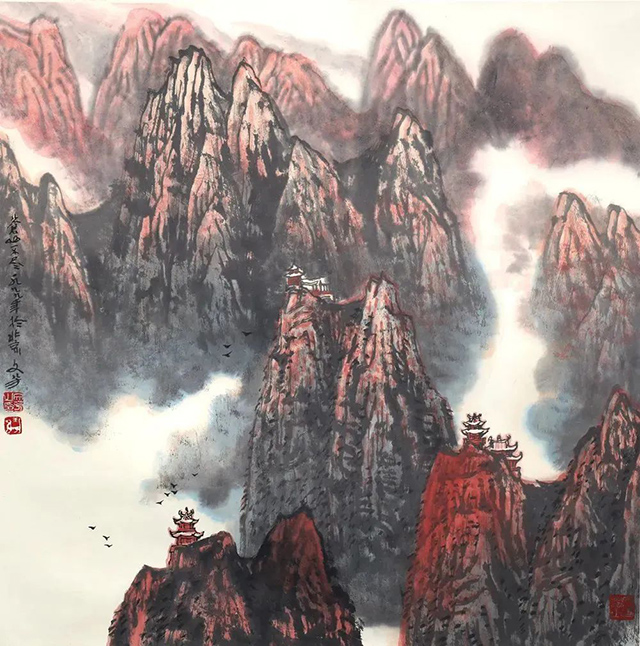

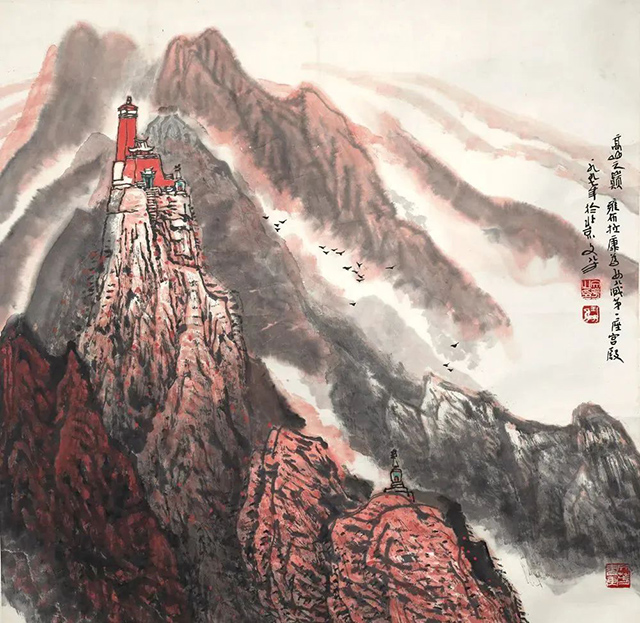

我馆展览作品·王文芳《高山之巅》

我馆展览作品·王文芳《高山之巅》

提高眼力是大有裨益的。当然眼高也是以手高做基础的,手高一截,眼高一截,眼再来指导手的提高,良性循环。完全没有摸过笔墨,没有临过石涛,对国画艺术如何能体会到个中三昧,又怎能体会到石涛的精妙。

写生稿不能“生搬”到国画中

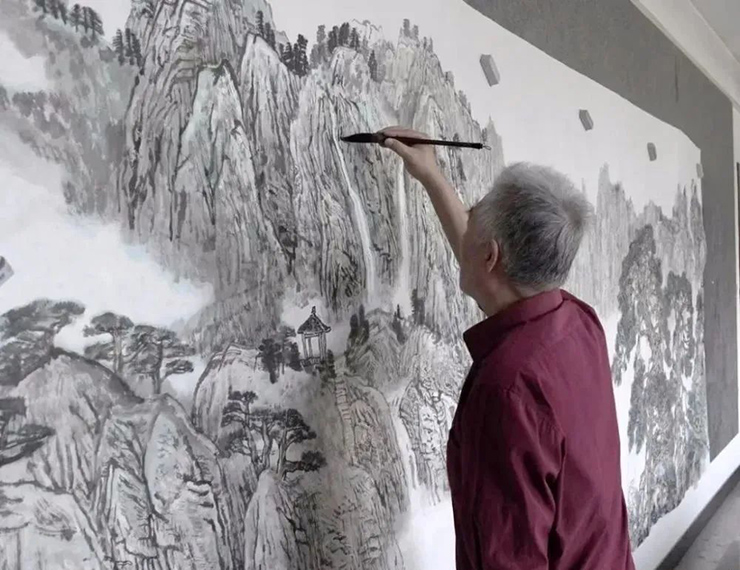

王文芳指导学生作画

王文芳指导学生作画

我的学生们拿画来给我看,我要求同时拿速写来,看你是凭空捏造,还是从生活中提炼来的。更重要的一点是,看你从速写中变了没有,怎样变的。一幅速写,回来用毛笔翻译一遍就成为一幅好画,这样的情况几乎没有。大多要从写生素材中重新提炼、组合,构思出特定的情调和意境,吴冠中、李可染先生早期旅行写生,很多都是对景创作,是艺术。否则,即使回来在家画也是一张写生、素材稿子。

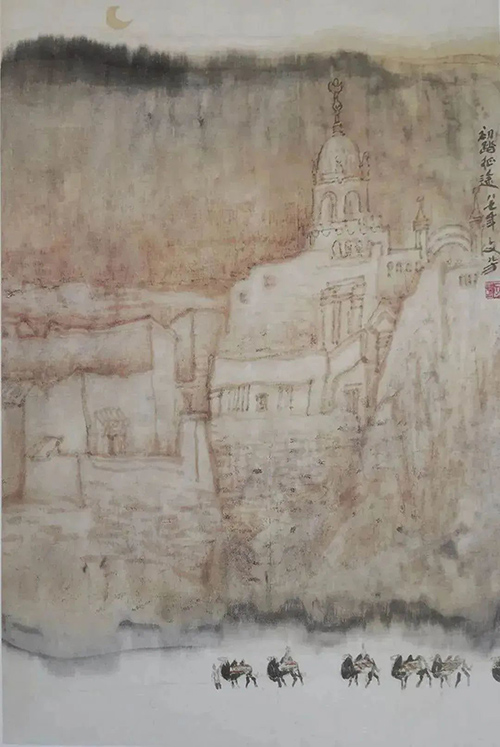

我馆展览作品·王文芳《朝圣路上》

我馆展览作品·王文芳《朝圣路上》

构思,这是艺术的灵魂。艺术追求意境,是画家感情的一种表述和抒发。对创作来说,我们欣赏的不是一树一石的质感、量感、空间感,而是它们传达出一种什么境界和情调。花鸟画表现的对象都差不多,为什么潘天寿的艺术高一筹?一身铁骨、一股正气,傲然纸上,他的花鸟表现了人的情怀、人的胸襟、人的品格,加之他那大胆破格的构图处理、独具神韵的笔墨表现,他就成为一代巨匠。

版权所有:北京华夏珍宝博物馆 京ICP备12006144号